- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年8月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- CM関節症 (1)

- おすすめ (27)

- ぎっくり背中 (1)

- こむら返り (1)

- ばね指 (1)

- むくみ (1)

- むちうち (10)

- むちうち治療 (2)

- めまい (2)

- インフルエンザ後遺症 (1)

- エステ (1)

- オスグット (1)

- オススメ (19)

- コロナ後遺症 (1)

- コーレス骨折 (2)

- シンスプリント (1)

- ストレートネック (1)

- スポーツ傷害 (3)

- スマホ首 (1)

- スリップ事故怪我 (1)

- テニス肘 (1)

- ハイボルテージ (1)

- バイク事故 (1)

- ヘルニア (1)

- ラジオ波 (2)

- ランナー膝 (1)

- リハビリ (3)

- 久保田 (2)

- 事故怪我 (6)

- 五十肩 (3)

- 交通事故・むち打ち施術 (13)

- 交通事故怪我 (14)

- 健康 (5)

- 冷え性 (3)

- 労災保険 (1)

- 勉強会 (1)

- 四十肩 (2)

- 圧迫骨折 (1)

- 坐骨神経痛 (4)

- 変形性膝関節症 (1)

- 外側上顆炎 (1)

- 外傷 (1)

- 外反母趾 (1)

- 夜間痛 (1)

- 季節の変わり目 (1)

- 急な背中の痛み (1)

- 怪我 (2)

- 手、指の痛み (1)

- 手首骨折 (1)

- 指のシビレ (1)

- 捻挫 (1)

- 接骨院 (5)

- 整骨院 (6)

- 未分類 (6)

- 梅雨 (1)

- 梨状筋症候群 (3)

- 気圧 (1)

- 江戸町整骨院 (3)

- 温活 (2)

- 熱中症 (1)

- 睡眠 (1)

- 石灰性沈着腱板炎 (1)

- 突き指 (1)

- 肉離れ (1)

- 肋間筋損傷 (1)

- 肘MCL損傷 (1)

- 肘内側側副靭帯損傷 (1)

- 肩こり・肩の痛み (4)

- 脊柱管狭窄症 (1)

- 脚が攣る (1)

- 腕骨折 (1)

- 腰痛・ぎっくり腰 (2)

- 腱鞘炎 (2)

- 腸脛靭帯炎 (1)

- 膝の内側の痛み (1)

- 膝の痛み (1)

- 膝痛 (2)

- 自律神経 (6)

- 花粉症 (2)

- 足底筋膜炎 (1)

- 転倒骨折 (1)

- 関節痛 (1)

- 頭痛 (6)

- 飯田市 (20)

- 飯田市おすすめ (2)

- 飯田市交通事故治療 (3)

- 飯田市接骨院 (41)

- 飯田市整骨院 (32)

- 飯田市評判 (5)

- 駐車場事故 (1)

- 骨折 (4)

- 骨盤矯正・姿勢矯正 (5)

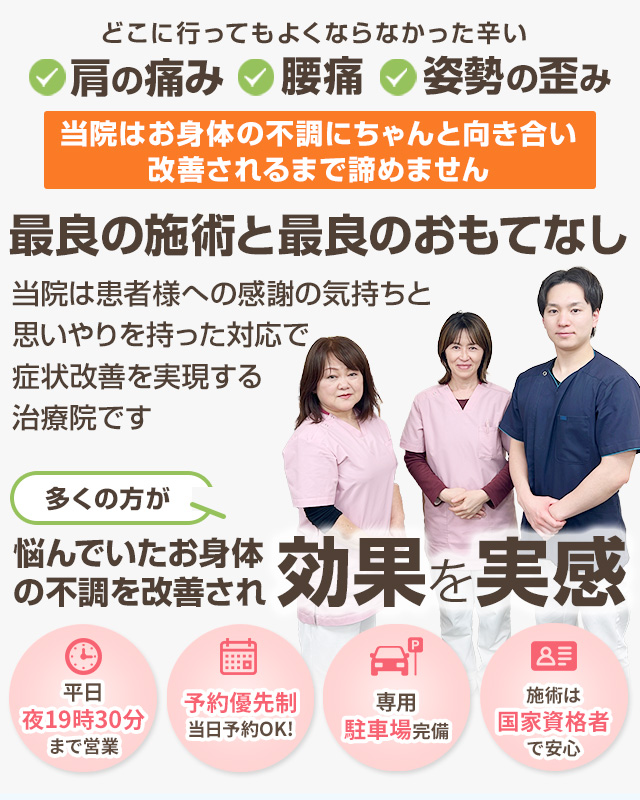

こんにちは!江戸町整骨院です!

本日は、坐骨神経痛についてお話させていただきます。

- おしりから下肢にかけて痛みがある

- 長い時間立っている事が辛い

- 腰を反らすと下肢に痛みやしびれを感じる事がある

- おしりの痛みが強く、座り続ける事が困難

- 歩くと下肢に痛みが出るため歩けなくなるが、休むと歩く事が出来る

- 体をかがめると痛みが強くなる

上記の症状で一つでも当てはまる方は、江戸町整骨院にご相談ください→江戸町整骨院

坐骨神経痛とは

坐骨神経痛の症状は、坐骨神経に障害が起きると、お尻、太もも、ふくらはぎ、足にかけて、

鋭い痛みやしびれ、張り、冷感や灼熱感、締めつけ感などのいろいろな症状が起きます。

代表的な場所は、お尻、太ももの後ろ側・ふくらはぎで、一部分だけに強く感じることもあれば、

下肢全体に強く感じる場合もあります。

坐骨神経痛の原因は

原因としては腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、腰椎すべり症、梨状筋症候群、仙腸関節炎などです。

若い方は、「腰椎椎間板ヘルニア」と「梨状筋症候群」が多く、

お年寄りは「腰部脊柱管狭窄」と「腰椎椎間板ヘルニア」が多いです。

多くの原因は、腰椎(背骨の腰の部分)に起こる異常によって坐骨神経が圧迫され、

下肢(足)に痛みやしびれを引き起こします。

坐骨神経痛の治療

- ストレッチ、体操

- 正しい姿勢を心がける

- 栄養バランスの取れた食事

- 適度な運動

- 禁煙

ストレッチや体操は、筋肉の強ばりをゆるめ、血行を促進するのに有効です。

また、姿勢の崩れは血行不良や骨格の歪みを引き起こし、筋肉や神経に負担を与えてしまうので、

正しい姿勢を意識しましょう。

さらに、食事面と運動面で規則正しい生活をすれば、

筋肉の過剰な衰えや太り過ぎによる下半身への負担による坐骨神経痛を予防することができます。

煙草は血流を悪化させてしまうので、禁煙した方が良いです。

健康的な生活こそが、坐骨神経痛の緩和には一番早く効果的です。

治療法はたくさんありますが、江戸町整骨院では上記のような保存療法でアプローチします→江戸町整骨院

肩こりの原因

- 筋肉の緊張=人間の肩は重い頭と腕を支え続けている

- 加齢による骨や腱の衰え=頸部脊椎症、五十肩

- 「筋肉疲労」と「血行不良」

- ストレス、眼精疲労、運動不足

などがあります!

肩こりは女性に最も多い症状であり、

男性では腰痛に次いで2番目に多いものになります。

もはや国民病と言っても過言でありません。

そしてこの肩こりは慢性化しやすいのが特徴です。

肩こりに対してのアプローチでマッサージがよく行われますが、

特に首の付け根の部分を強く刺激するような場合

かえって症状を強くしてしまっているかもしれません。

頭を支える首の筋肉は肩甲骨についており、

この肩甲骨は筋肉の働きによりこの位置を留まることができます。

仮に、肩甲骨が下方に引っ張られるのを

この首の付け根の筋肉が頑張って防いでいるのだとしたら

筋肉が緩むことでこのバランスが破綻し、より肩こりが強くなってしまいますよね。

当院では、姿勢の歪みから分析し、

手技療法、運動療法、また症状により高周波治療(ハイボルテージ、立体動態波)を施します。

肩こりは是非江戸町整骨院にお任せください!

頭痛の原因

- 頭痛には「一次性頭痛」と「二次性頭痛」

- 熱中症や二日酔いなど、別の症状・原因の結果として起こる頭痛

- 慢性的に起こる頭痛(一次性頭痛)

- 「更年期障害」と頭痛

頭痛が発生するのにこれらの原因があげられます。

頭痛が起きるメカニズムと対処法をお話しします♪

普段感じる頭痛の多くは、他に原因となる病気のない「一次性頭痛」です。

よく頭痛に見舞われる人だったら、ストレスや生活習慣、姿勢などがきっかけで起こった際に

「ああ、前と同じような頭痛だな」という感覚があるかもしれません。

一方、病気などの原因によって引き起こされる頭痛は「二次性頭痛」といいます。

特に見逃すと危険性が高い病気、また医師のもとできちんと治療を受ける必要がある病気としては、

くも膜下出血、脳腫瘍、慢性硬膜下出血、高血圧性脳症、副鼻腔炎、うつ病などがあります。

重大な病気が原因となる二次性頭痛は早めに受診を

「昨日は寝不足だった」「ちょっと飲み過ぎたかも」などといった原因が特に思い当たらず、

次のような条件にあてはまる場合は、注意すべき病気を原因とした二次性頭痛の可能性があります。

なるべく早く受診して、根本的な原因をつきとめることが大切です。

- 今まで感じたことのない痛みがある場合

- 突然痛みが出て、どんどんひどくなる場合

- 頭痛が何度も起こり、最初と比べて痛みが強くなっているように感じる場合

- 頭痛とともにめまいや吐き気、嘔吐などが現れてきた場合

- 頭痛とともに目の見えにくさや手足の動きにくさなど、何らかの体の異変を感じた場合

- 頭痛とともに熱や発疹が生じた場合

※などの症状は要注意※

慢性的に起こる頭痛(一次性頭痛)の主なタイプと対策

原因となる病気などがなく、「同じような痛み方をする頭痛をいつも経験している」という場合は、

慢性的な一次性頭痛が考えられます。

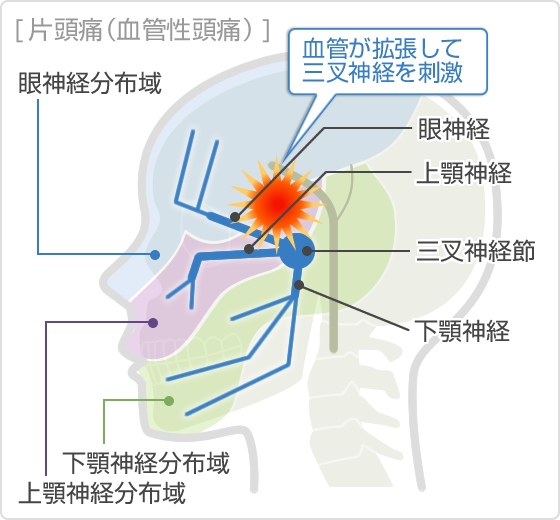

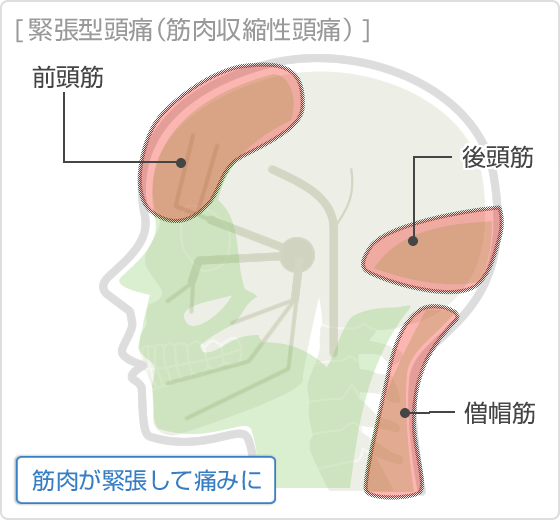

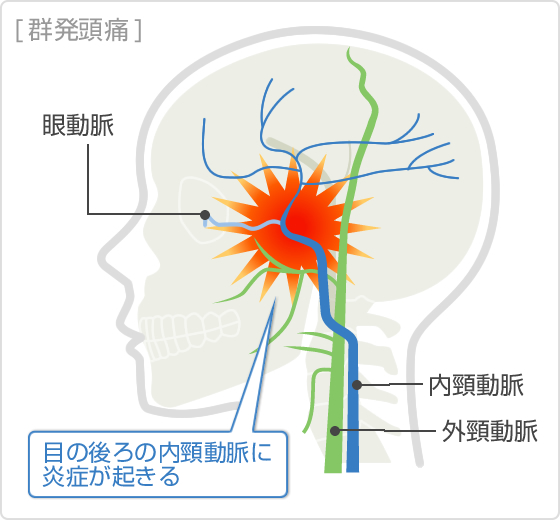

一次性頭痛には主に片頭痛、緊張型頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛の3つのタイプがあり、

それぞれ頭痛を誘発する要因や対処法が異なります。

自分の頭痛はどのタイプにあたるのかを把握してそれに合った対策をとることが大切です。

片頭痛(血管性頭痛)~ズキズキする、動かしたときに痛む

- ストレス・精神的緊張(解放されたときに起こりやすい)

- 疲れ

- 空腹

- アルコールの摂取

- 寝不足

- 月経

- 人混み・騒音などの物理的刺激

- 気圧の変化

緊張型頭痛(筋肉収縮性頭痛)~ジワジワ締めつけられる感じがする

- ストレス(身体的・精神的)

- 顎関節症(あごの関節の異常)

- 長時間同じ姿勢でいる(うつむき姿勢など)

- 運動不足

- 眼精疲労

群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛~目の奥にガーンという衝撃が、ある期間、毎日起こる

- 飲酒

- 喫煙

- 血管拡張剤の服用

- 気圧の変動

江戸町整骨院では

立体動態波(スポーツ選手愛用最新医療機器)

超音波治療器(オリンピック選手愛用最新医療機器)

ハイボルテージ治療器(オリンピック認定最新医療機器)を使い、

日々の症状の変化に合わせて患者様一人ひとりに合わせた施術を行います。

セルフケア指導や健康アドバイスも行っているため、

患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、

食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。

質の高い治療を提供している江戸町整骨院にぜひ一度、お気軽にご相談ください!

ご相談・ご予約はこちら⇒江戸町整骨院

交通事故で多いけがランキング上位

- 頸椎捻挫(むちうち)

- 腰部打撲

- 骨折

事故の直後は興奮状態にあり、痛みを感じていない場合があります。

時間が経ってから痛みを感じるため、治療開始も遅くなりがちで、放置しておくと治りにくくなります。

もしも交通事故に遭いお怪我をしてしまった場合

1.加害者を特定する

加害者がその場にいる場合、免許証の確認。内容を控えて、住所・電話番号の確認、および

事故車両のナンバーを控えておきましょう。

2.事故状況・環境を記録しましょう

事故の日時や事故の状況を書き留めておくこと。

また、可能であれば写真も撮っておいてください。

3.警察への届け出をしましょう

どんなに些細な事故でも、その場で警察に連絡してください。

保険の手続きなどには、「交通事故証明」が必要です。

また、そのときは大丈夫でも、後ほど痛みが発症するケースも多々あります。

どんな種類の交通事故であっても、必ず警察の立ち合いの下、なるべくその場で処理してください。

4.江戸町整骨院に連絡してください。

当院は、交通事故治療の専門知識を持つスッタフの在籍および交通事故専門アドバイザー

と提携を結んでおります。

保険会社の対応、病院の紹介、必要に応じて適切なアドバイスをさせていただきます。

5.保険会社へ事故報告をします

加入している自動車保険会社へ事故の連絡をします。

6.医療機関の診察を受けてください

交通事故で負った怪我は、症状が発症するのが遅れる場合は多々あります。

たとえ症状が確認できなくても、医療機関(病院)を受診してください。

また、医療機関(病院)にて必ず診断書を発行してもらってください。

人身事故では診断書の提出が必須となります。

その段階で、自賠責保険の治療費の請求が可能になるからです。

患者様の負担はゼロになります。

7.保険会社から連絡が来たら

保険会社から連絡が来たら、江戸町整骨院で治療を受ける旨をお伝えください。

通院する医療機関は患者様自身でお決め頂くことができます。

交通事故治療の内容

- 事故初期・症状に合わせて、冷却、固定療法

- 腫脹、熱感、疼痛除去を目的に高周波電気(ハイボルテージ)

- 治癒促進、損傷部位の回復を目的に微弱電流

- 痛みレベルが半減したタイミングで運動療法

江戸町整骨院では患者様に寄り添って治療をしてまいります!

交通事故で負怪我の際は是非お任せください。

12.24

~飯田市旧飯田測候所~イルミネーション✨

クリスマスにと思い、

江戸町に通って下さってる患者さんが携わり創作された

イルミネーションを見に行きました☘

.

とても綺麗で幻想的な雰囲気に圧倒されましたが

このイルミネーション驚くことに

なんと、まさかの、

全て手作りとの事‼️((((;゚Д゚))))

長い時間をかけ作り出された大作に見た瞬間の

驚きは隠せません.*

ライトアップは夜9時まで1月5日までやってるみたいですので

皆さんも是非、家族やお子さん、大切な方と至福のひと時を✨️

.

【追伸】

今年の診療もあとわずかとなりました

年内は12月29日まで診療しております!

最後までしっかりと治療させて頂きます☘

残り皆様にお会いできるのを楽しみにしております

江戸町整骨院 院長

江戸町整骨院

長野県飯田市江戸町1-12

・TEL0265486443

・休診日:日曜祝日・土曜午後

・平日

AM8:30〜12:30

PM15:30〜19:30

・土曜

AM8:30〜12:30

・駐車場 11台

江戸町整骨院

https://g.page/edomatiseikotuin?gm

・

#交通事故治療 #コロナ対策 #接骨院コロナ対策

#江戸町整骨院 #さくら鍼灸接骨院 #江戸町 #飯田市 #接骨院 #整骨院 #骨折 #捻挫 #脱臼 #骨盤矯正 #矯正 #自賠責保険 #保険請求 #ラジオ波 #スポーツ障害 #スポーツ外傷 #ギックリ腰 #寝違え #むち打ち #ハイボルテージ

おはようございます!

江戸町整骨院 院長久保田です

申し遅れましたが前任小原先生がご勇退され11月より

江戸町整骨院 院長を勤めさせて頂いております!

改めて自己紹介をさせて頂きます

.

✅自己紹介✅

名前:久保田 友輝(トモキじゃないです、ユウキです)

患者さんからもトモキって読むんですねぇ〜と

よく間違われます

そんな事はさておき、

✅生年月日:1995年5月10日(28歳)

保育園までは高森町で育ち、

小学校からは豊丘村の山奥でスクスクと育ちました

なので毎日市内の街中に通勤する事が新鮮です笑

✅血液型:B型

周りの友人や、スタッフはA型が多かったので

A型に憧れましたね

ちなみに今では落ち着きましたが、

B型のせいか小さい頃はよく鼻血を出してました”(°凸° )!?

✅性格

気になり考えついたら、とりあえずやってみよ!精神で

行動しております笑

物事は1度気になり熱が入るととことん!そんなところが

長所であり、中途半端に終わってしまう事は短所でもあるかと

自負しておりますΣ(゚Д゚ υ) アリャ

✅趣味、好きな事

趣味は専門学生時代から始めたトレーニングです️♀️

始めは野球を小学校から高校まで続けていましたが、

専門に進み延長線でやっていましたが、

身体の知識やトレーニングの知識が増えていき

好きになりました!

今でこそ趣味の一貫として続けていますが、

食生活はなど特に気にしてる訳でもなく、、、

ボディメイクの大会にでてる方々をみると本当に

すごいなと尊敬します

あとは、映画鑑賞が好きで洋画邦画問わず映画を

観まくってた時がありました

(1度見始めると話しかけられてもゾーンに入り何も聞こえません)

動物も大好きで、散歩してるをみると

つい触りたくなります。

住んでる地元ではやが多発するので、

江戸町に来院される患者さんにお話するとよく驚かれます笑

✅柔道整復師、経歴

この職種を選んでやりたい!と思ったきっかけは

中学生の時、野球をしてる中で肘を壊した事がありました⚾️

怪我を治し続けたい気持ちが強く、

接骨院に通っていたのですが当時お世話になりました

接骨院の先生がとても親身に “なぜ怪我をしたのが”

“どういう病態なのか” “治すにはどうしたらいいか”

日々のケアや身体の使い方を親切に教えてくださり

無事高校生まで野球が続けられるようになりました!

その時に、僕もこんな風に患者さんに寄り添い怪我の治療

だけでなく安心し、信頼できる先生になりたい!

と思ったのがきっかけです

それからは名古屋の専門学校を卒業し、

柔道整復師国家資格を取得した後、

名古屋の接骨院で勤務し地元に戻り

本院 さくら鍼灸接骨院に入門しました

本院では5年間色々と勉強させて頂きましたが

院長、副院長から頂いた今でも大事にし時々思い出す

お言葉があります

院長からは、

『常に自分が1人になった事をイメージし

患者さんファーストである事』

それは来院してくださる患者さんが自分の接骨院を

選んで来て下さる事を当たり前だと思わず、

患者さん目線に立ち、”何をしてほしいか

どんな事を聞いて欲しいか”を意識する事の大切さを

学びました✏️

副院長からは、

『素直さを大切にする事』

これは僕にとって永遠の課題になりそうです…笑

人間反発したくなり、

自分の意見が正しいと思い込む事もあります。

ただ、そんな時は思い出してまずは相手の意見を聞き

受け入れ、その上で自分の意見を発信する。

頭では分かっていてもなかなか素直になれない、、、

そんな事は多々ありますのでまだまだ未熟であります

常に勉強の機会を与えてくださるこの環境に感謝し、

日々成長できていけたらなと思っております♂️

接骨院は幅広いご年齢の方と関わることができ

外傷(骨折、脱臼、捻挫、挫傷、打撲)、疲労・使いすぎに

よるお身体の不調、幅広い症状に寄り添う事ができるのも

柔整師の魅力だと思っております。

最後になりますが、

飯田下伊那数ある接骨院の中から江戸町整骨院を選んで

来院して下さる患者さんに感謝し、

お身体の不調を治し信頼される先生になれたらと思います!

長くなり上手くまとめれたか分かりませんが笑

今後とも江戸町整骨院を何卒よろしくお願いいたします✨️

11月28日【ロープレ勉強会inさくら鍼灸接骨院】

こんにちは!江戸町整骨院 院長久保田です。

11月28日本院 さくら鍼灸にて行いました勉強会です🌿

.

今回は先生達で患者役、先生役を作り

実際に来院される患者様の症状(整形外科的疾患、外傷)

を設定し、

問診、所見をとりその疾患を導きだし

患者役の人は疾患に準じて受け答えをするというものでした🌿

先生役は診断をして、

治療方針まで伝えたら、最後答え合わせをしました✨️

.

高い緊張感の中で、

“診断があっているかは大事”ですが、

問診、治療方針の説明も含めて対応、話し方なども

チェックしより一層個々のレベルアップに繋がったと思います!

.

普段は当たり前に気をつけてることでも、

いざ対面すると聞き忘れてしまったり見落としがちになる事も

あります。

当院を選んで来院してくださる患者様の為に反省と復習を

しっかりとし活かしてまいります🍀

【追伸】

11月より院長交代となりましたが、

ありがたい事に引き続き江戸町整骨院を選んで来院して

くださる患者様が沢山いらっしゃいます🙇♂️

不慣れな点が多くしっかりと自己紹介が出来ておりませんでした

また後日改めて自己紹介をさせて頂きますので

よろしくお願い致します🌿.

今後とも江戸町整骨院をよろしくお願い申し上げます☘

江戸町整骨院

長野県飯田市江戸町1-12

・TEL0265486443

・休診日:日曜祝日・土曜午後

・平日

AM8:30〜12:30

PM15:30〜19:30

・土曜

AM8:30〜12:30

・駐車場 11台

江戸町整骨院

https://g.page/edomatiseikotuin?gm

・

#交通事故治療 #コロナ対策 #接骨院コロナ対策

#江戸町整骨院 #さくら鍼灸接骨院 #江戸町 #飯田市 #接骨院 #整骨院 #骨折 #捻挫 #脱臼 #骨盤矯正 #矯正 #自賠責保険 #保険請求 #ラジオ波 #スポーツ障害 #スポーツ外傷 #ギックリ腰 #寝違え #むち打ち #ハイボルテージ

- コップを持つのも痛い

- 親指に力が入ると痛い

- 親指を内側に曲げると手首に痛みが走る

- 腱鞘炎の影響で、ボタンを締めたり、スマホの操作をしたりすると痛い

- 洋服を着る時に少しでも指が引っかかっただけで激痛

1つでも当てはまる方は、一度当院までご相談ください!

その痛みや手の痺れ、ドケルバン病かもしれません。

ドケルバン病は、腱鞘炎の一種で、主に手首の付け根に痛みや腫れを引き起こす疾患です。

今回は、ドケルバン病の原因、症状、治療法、対策について解説し、

江戸町整骨院のドケルバン症候群のアプローチ法をご紹介します。

まず「ドケルバン病」という病気の名前を聞いたことがないという人も多いかもしれません。

以前は、美容師さん・ピアニストさんなど一部の職業の人に多い「職業病」とも呼ばれていましたが、

実は最近になって一般の人の罹患が増えています。

ドケルバン病の主な原因

ドケルバン病は、手首や親指の腱・腱鞘に過度なストレスが加わり、炎症を引き起こす症状です。

原因は繰り返しの動作、悪い姿勢、妊娠によるホルモンバランスの乱れなどが挙げられます。

ドケルバン病は手首の付け根にある2本の腱が通る腱鞘が炎症を起こし、痛みや痺れが現れます。

一般的なリスクには、以下のようなものがあります。

・手作業が多い職業(例:事務職、作業員)

・スポーツや趣味で手首を繰り返し使う(例:ゴルフ、テニス、編み物)

・妊娠や更年期によるホルモンバランスの変化

ドケルバン病を発症しやすい人:圧倒的に“女性”が多い。

年齢別にみてみると、発症のピークが2回あるとされています。

ピークその1:妊娠・出産時期:20~30代

・授乳や沐浴で赤ちゃんの頭を支える時など、

親指を広く開く動作を頻繁にすることで、親指に負担がかかる

・妊娠・出産によるホルモンの関与

ピークその2:更年期:50代~60代

・閉経に伴うホルモンバランスの変化

・家事による手の酷使

また、以下のような職業や特徴に当てはまる人が発症しやすいと言われています。

- 料理人・美容師・ピアニスト・テニスプレーヤー・ゴルファーなど、指(特に親指)や手首を酷使する人

ドケルバン病は、手の細かい動きを必要とする・長時間にわたって手首を酷使するような職業の人たちが罹りやすく、「職業病」とも呼ばれています。 - 仕事でパソコンのキーボード操作をよくする人

パソコンのキーボードを打つ時には、意外と親指を使っています。

また、キーボードを打つ角度によっては、手首に負担をかけている場合もあります。 - スマートフォンの操作を片手で行っている人

スマートフォンの画面操作する時、片手でスマートフォンを持って、持った方の親指で操作していませんか?

実は、この何気ない動作も親指や手首に負担をかけています。

簡単!「ドケルバン病」セルフチェック

ドケルバン病セルフチェックには、以下の3つの方法があります。

どの方法でも痛みが増すようであればドケルバン病の疑いがあるので、早めに整形外科を受診しましょう。

※強い痛み・しびれなどを感じたら、すぐにセルフチェックを中止して下さい。

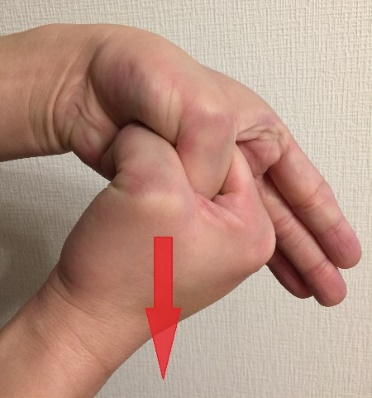

①フィンケルシュタインテスト

- 手を出して、親指を内側に倒す

- 反対の手で、親指を掴み、小指の方へ引っ張る

※引っ張って痛みが増すようならば、「ドケルバン病」の可能性がある

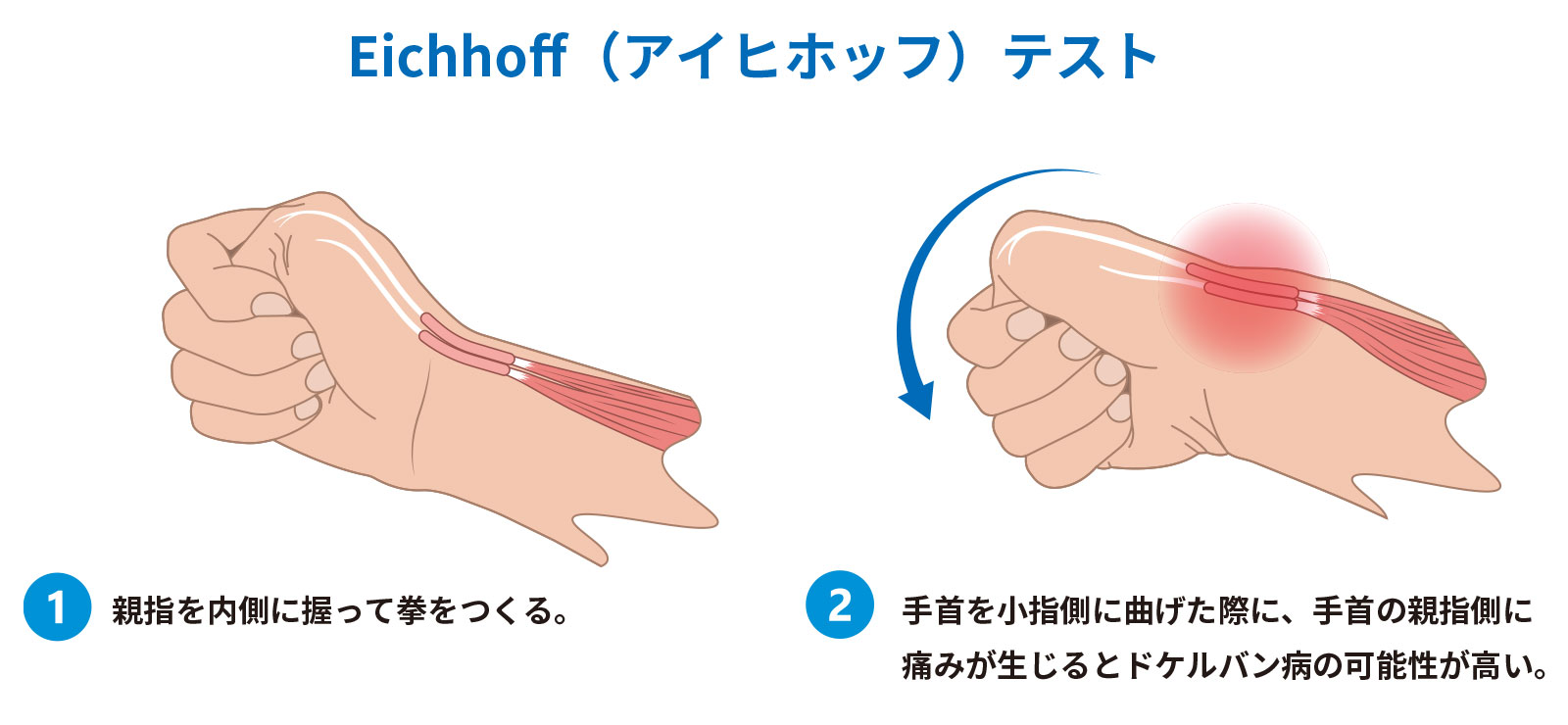

②Eichhoff(アイヒホッフ)テスト

※上記のフィンケルシュタインテスト片手版

- 親指を内側に入れて、握りこぶし(グー)をつくる

- その形のまま、小指側に倒す

※倒して痛みが増すようならば、「ドケルバン病」の可能性がある

③岩原・野末のサイン

- 手首を手のひら側に、できる限り折り曲げる

- 折り曲げた状態で、親指と人差し指の間をできるだけ開く

※開いて痛みが増すようならば、「ドケルバン病」の可能性がある

ドケルバン病がなかなか治らない理由!

ドケルバン病が治らない理由は、痛みが出ている手首だけ治療しているからです。

ドケルバン病の根本的な原因は、実は肩や肘にあります。

肩や肘の筋力や関節の柔軟性が低下することで、手首に不必要な負担がかかり痛みが現れます。

このケースの場合、肘や肩の筋力の強化や体幹(インナーマッスル)を強化することで、

ドケルバン病を改善することができます。

※症状の原因や状態には個人差がります。特定の原因と決めつけるわけではありません。

身体のバランスも重要!

悪い姿勢も関与しています。

長時間の悪い姿勢は、肩や肘の筋力や可動域を低下させ、手首への過剰な負荷がかかります。

自分の姿勢が適切かどうかを確認するために、

鏡の前で一度自分の姿をチェックしてみてください。

そして、人間の身体には、力を適切に分散するためのいくつかのポイントがあり、

これらを「固定点」と呼びます。

たとえば、立っているときの固定点は「足の裏」、座っているときは「足の裏とお尻」。

固定点は、接地面とは別に安定化すべき部位があることが特徴です。

つまり、身体の一部が何らかの面に接している箇所が「固定点」です。

固定点が不安定だと、建物に例えると、基礎や柱が揺れる状態となります。

この揺れが激しい場合、建物全体に大きな負荷がかかり、わずかな衝撃で崩れやすくなります。

このような状況が身体に起こると、不安定な身体を支えるために、

本来使わずに済む筋肉や関節を利用し、動きを補助することになります。

これを身体の「代償動作」と呼びます。

代償動作をなくし、身体の安定性を高めることで、肋骨の上がりや骨盤前傾などの身体のクセが解消されます。

クセが解消されることで、身体に余計な負荷がかからず、

横隔膜や腹直筋っといったインナーマッスルが自然に強化され、あらゆる不調が改善されます。

この代償動作を解消するには、固定点を安定させ、身体のコンディショニングをすることが大切になります。

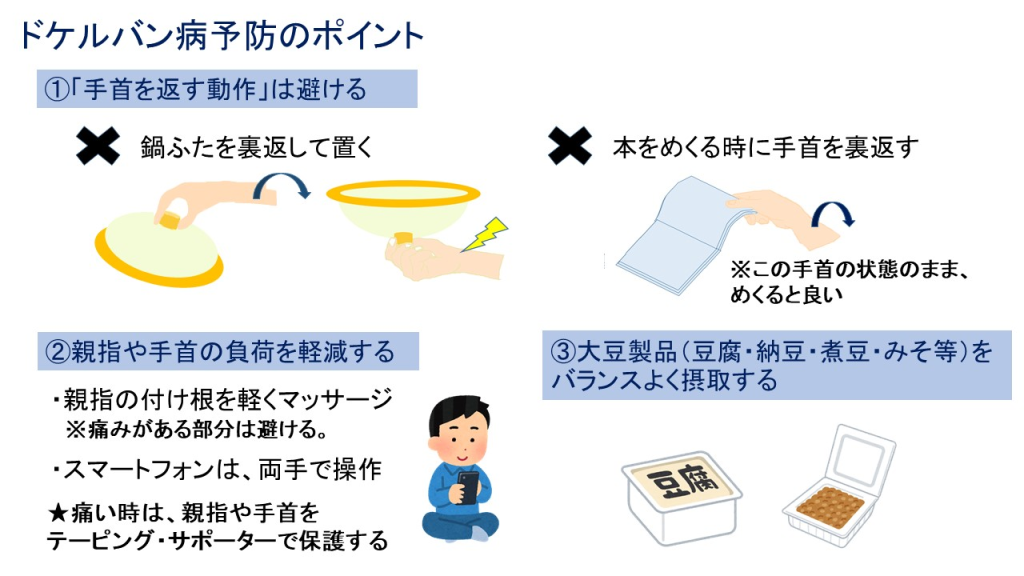

すぐに取り入れたい、3つのセルフケア

①“手首を返す動作“を避ける

「お鍋のふたのつまみ側を下にして置く動作」

「本をめくる動作」など、ついつい手首を裏返してしまいがちな動作が多くありますが、

できるだけ裏返さないように気を付けましょう。

②親指・手首の負担を軽減する

親指の付け根部分を反対の手のひらで軽くマッサージしてみましょう

(1回あたり30秒前後、1日3回を目安とする)。

また、スマートフォンの片手操作も親指・手首に負担大です。

両手で操作するようにしましょう。

③日ごろから大豆製品(豆腐・納豆・煮豆・みそ等)をバランスよく摂取する

大豆に含まれる「大豆イソフラボン」は、

ドケルバン病の発症を予防する「エストロゲン」と似た作用を持ち、

「植物性エストロゲン」とも呼ばれています。

更年期前後には、積極的に大豆製品を摂取したいです。

ドケルバン病は、手首や親指の過度な使用によって引き起こされる腱鞘炎です。

症状の軽減や予防のためには、適切な休憩や姿勢の維持、ストレッチが大切になります。

江戸町整骨院では、

医学的な観点から患者さんの状態を把握し、専門的かつ効果的な治療を提供しています。

セルフケア指導や健康アドバイスも行っているため、

患者さん自身が自宅で簡単にできるストレッチやエクササイズ、

食生活の改善方法などを提供することで、治療効果を長期的に維持することができます。

江戸町整骨院は質の高い治療を提供しています。

ぜひ一度、お気軽にご相談ください!

体を温める食べ物と冷やす食べ物を見分ける方法

体を温める食べ物と冷やす食べ物の見分け方にはいくつかの法則があります。

育つ環境

寒い地方で取れる食べ物は体を温める傾向にあります!

反対に南国など温かい地方が原産の食べ物は、体を冷やしやすいものが多いです。

迷ったときは原産国や収穫地を参考に選んでみましょう♪

旬の時期

冬が旬のものは体を温め、夏が旬のものは体を冷やしてくれる場合が多いです!

特に夏の旬野菜である、トマトやキュウリ、ナスなどは体を冷やす野菜としても知られています。

「旬の食べ物を食べたほういい」とよく言われますが、体を冷やしたい季節、

体を温めたい季節とそれぞれの旬の食べ物の効果がマッチしていることからも、理にかなっています。

発酵しているかどうか

発酵食品に入っている酵素は、体の新陳代謝を促して体を温めてくれます!

大豆そのものは温める効果も冷やす効果もありませんが、発酵させて納豆や味噌、

醤油などになると温める食べ物へと変わります。

同様に牛乳もチーズになると温める効果が期待できます。

また、日本酒や紹興酒が体を温めるのも、発酵して造るお酒だからです。

色、成分、味

色も見分ける目安になります!

オレンジや黄色の野菜や果物は体を温め、白・緑・紫の食べ物は体を冷やします。

暖色系は体を温め、寒色系は体を冷やします。

ただし、暖色系でも体を冷やすトマトや柿のような例外もあります。

成分では、水分の少ないものやナトリウム(塩)を含むものは体を温め、水分の多いものやカリウムを含むものは体を冷やします。

例えば、大根は冬が旬ですが、体を冷やす食べ物です。水分が多く、色も白に当てはまることから冷やす食べ物と見分けましょう。

味では、塩や醤油を使った塩辛さを感じるものが体を温め、

酢を使った酸っぱさを感じるものや化学調味料を使ったものが体を冷やすということが分かっています。

料理をする時は、素材だけではなく調味料にも気を配りましょう。

加工・精製方法によって変化

大豆が納豆や豆腐になるように、同じ食べ物でも加工や精製方法よって体を冷やす食べ物から温める食べ物に変わるものがいくつかあります。

南国が原産のフルーツはそのままでは体を冷やしやすいですが、

ドライフルーツになると冷やしにくい食べ物になります。

例えば、体を冷やすと言われる柿も干し柿にすると体を温める食べ物に分類されます。

大根も切り干し大根にすると、体を冷やす食べ物ではなくなります。

また砂糖は、原料の生育地域や精製方法によって体への作用が異なります。

北海道で育つ甜菜(ビート・砂糖大根)から作られる甜菜糖は体を温めますが、

沖縄など暑い地域で生育するサトウキビを原料とし、さらに精製された白砂糖は特に体を冷やします。

同じくサトウキビからできている黒砂糖は、未精製でビタミンやミネラルが残っているため、

体を冷やす作用は緩やかといわれています。

朝ごはんをしっかり食べて、生活リズムを整えよう!

朝ごはんを食べると、内臓が活動を始めて、エネルギーを生産してくれます。

そのため、朝から体が活動的になり、体温は上昇します。

朝、時間がない方は、お味噌汁一杯でもいいですし、バータイプや ゼリータイプの栄養補助食品が手軽に栄養補給できておすすめです!

体の組織を作るために不可欠で、血の成分にもなる栄養素。

エネルギーを消費する際に熱を生み出して、体を温めていますが、この熱を作り出すのが筋肉です。

何もしていない時でも生命活動を維持するためにエネルギーを消費(消費される最低限のエネルギーが基礎代謝)していますが、

筋肉がつくと基礎代謝が上がり熱生産される量が増えます。

トレーニングも必要ですが、筋力がつくことで基礎代謝が上がれば、冷えにくい体になっていきます。

逆に筋肉が衰えてしまうと、基礎代謝が下がり、血液の循環も悪くなり体が冷えやすくなってしまうのです。

また必須アミノ酸と呼ばれる体温調節に欠かせない9種類のたんぱく質は、

体内で作ることができないため、食事で補うのが望ましいです。適量をしっかり摂るようにしましょう。

【たんぱく質を多く含む食材】

肉類(赤身肉など脂質の少ないものを推奨)

魚類(するめ、いわし、まぐろ赤身、さば、たらなど)

豆類(豆腐、大豆、納豆、きな粉)、乳製品、卵類

ビタミンE

ビタミンEは末梢の血管を拡張させて血流を整えてくれます。

また抗酸化作用が高く、血液のドロドロ化を防いでくれると言われています。

体の中で作られた熱エネルギーは血液によって全身に運ばれていきますので、血流と体温も密接につながっています。

例えば、気温が0℃の冬でも体温が変わらないのは、

脳が命令を出して血管を収縮させ、熱が奪われないようにしているためです。

【ビタミンEを多く含む食材】

ナッツ類(アーモンド、落花生)

魚類(うなぎ、たらこ、ぶりなど)

野菜(ほうれん草、ブロッコリー、かぼちゃ、モロヘイヤ、赤ピーマンなど)

ビタミンC

ビタミンCは補助的なお助け栄養素として最適で、血液を作る元となる鉄分の吸収を助けてくれます。

またビタミンEは体内に入ると自らが酸化し効力を失ってしまいがちですが、

ビタミンCとあわせて摂ると、それを防いでくれると言われています。

【ビタミンCを多く含む食材】

野菜類(ブロッコリー、キャベツ、パセリ、カリフラワー、れんこんなど)

かんきつ類(レモン、オレンジ、アセロラなど)

ビタミンB群

たんぱく質、糖質、脂質からなる三大栄養素をエネルギーに変えるために必要です!

代謝アップ効果が期待できるので、体を温めることに繋がります。

【ビタミンB群を多く含む食材】

肉類(豚肉、豚レバー、鶏ささみなど)

野菜類(モロヘイヤ、ほうれん草)

ナッツ類(ピーナッツなど)

魚類(うなぎ、まぐろ赤身、かつおなど)

カプサイシン

唐辛子に含まれている辛味成分

辛くて刺激的な唐辛子ですが、このカプサイシンを摂ることで、

脳や脊髄などの神経が刺激され、一時的に血管が拡張・発汗作用が生じます。

そのため体温は上がりますが、これは一時的な話。発汗をすると体温は下がりますし、摂りすぎると胃腸が荒れてしまいます。

たしかにポカポカ食材ですが、自分の目的に応じて取り入れましょう。

血行をよくする食べ物を食べよう!

血行がよくなると、手足の先まで血液が循環し、冷えを予防します。

カカオ

チョコレートやココアに含まれるカカオには、

血管拡張作用があるポリフェノールとテオブロミンという成分が入っています。

また、ココアはホットで飲むことにより、体を温め、

お茶やコーヒーに比べてその効果が持続するといわれています。

たまねぎ

(アリシン)辛味成分であるアリシンには、血流改善効果がある成分に変わります。

この成分は、水に溶けやすいので、玉ねぎの茹で汁をスープにしたり工夫しましょう!

(ケルセチン)ケルセチンには抗酸化力があり、血管拡張を促してくれます。

油との相性が良いため油いためなどの調理法がおすすめです!

体を冷やす食べ物は温めよう!

食べ物の中には体を、冷やす食べ物があることを、知っていましたか?

主に夏野菜に多いです。しかし、温かい食べ物には代謝を上げる働きがあるため、煮る・焼く・蒸すなど温める調理をして、体を温めましょう。

体を冷やす食材きゅうり、トマト、なす、大根

効果的に体を温めたい! 食べ方のコツ

普段から料理に取り入れたい、体を温める食材。さらにポイントを押さえればさらにポカポカ度はアップ!以下のことを意識して、毎日の食事で冷えにくい体を目指しましょう。

基本は、温かい料理で食べること

いくら体を温める食材とはいえ、冷やして食べたり冷たい料理にしたりすると、当然体は冷えてしまいます。

鍋料理をイメージすると分かるように、体を温めたい時は温かい料理にするのが基本。

鍋や煮込み料理、カレー、スープなどに入れて食べるようにしましょう。

とくに水分の多い野菜類は、加熱したり、体を温める他の食材と組み合わせたりして上手に取り入れてみてください。

よく噛んで、ゆっくり食べること

食事をすると、食べ物を消化吸収するためにエネルギーを消費するため、安静にしていても代謝量が増加して体温が上がります。

これを「食事誘発性熱産生」と言いますが、

よく噛んで食べると食事誘発性熱産生はさらに高まり、体が温まりやすくなると言われています。

温め効果を効率よくアップさせるためにも、体を温める食材をよく噛んで食べるように心掛けましょう。

温かい体は、元気とキレイの源!

ただしカプサイシンなどの発汗作用があるもの以外は、栄養素として継続的に摂ることが重要です。

食材を食べるだけで瞬時に体が温まったり、すぐに冷えが改善したりするわけではありませんが、継続は力なり。

毎日の食事に取り入れることで、日常生活から冷えにくい体づくりを意識してみてはいかがでしょうか。

寒い時期の冷えは特につらいです。

食事は毎日のことなので、体への影響は大きいです。

体を温める食べ物と冷やす食べ物を区別して食事に取り入れ、上手に冷え性対策をしていきましょう♪

- 子どもがかかとを痛がる

- 運動後にかかとに痛みが出る

- かかとが痛くて歩けない

- シーバー病/セーバー病と診断された

- 早く競技に復帰したい

こんな症状でお悩みではありませんか?

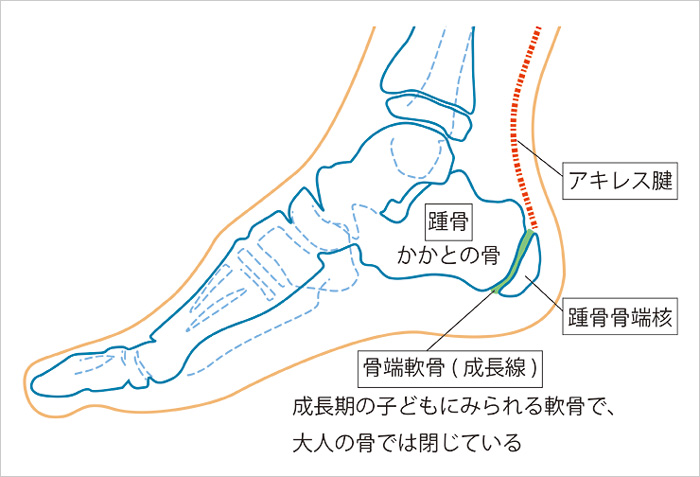

セーバー病とは?

踵骨骨端症と呼ばれるもので小学生好発する踵(かかと)の痛みです!

踵骨骨端症(しょうこつこったんしょう 別名:セーバー病、シーバー病)は、

10歳前後の男児に多くみられる病気で、

かかとの軽い腫れ、圧痛、歩行時痛がその症状です。

過激な運動の後に症状が出ることが多く、かかとの痛みのため、

つま先歩きになることもあります。

発育期の子どもの弱い踵骨骨端部(かかとの骨の端でアキレス腱が付着しているところ)に

運動などで負荷がかかり、そこにアキレス腱の引っぱる力が持続的に加わることで、

踵骨に血流障害が起こり、踵骨骨端核(かかとの骨の骨端軟骨より先の部分)の

壊死(えし)、または骨軟骨炎を発症するのがこの病気です。

原因

かかとの骨である「踵骨」は、成長の過程で一つのしっかりとした

骨になっていきますが、成長期までは「踵骨骨端核(しょうこつこったんかく)」

と「成長軟骨」に分かれており、構造上非常に脆い状態にあります。

過度な運動など、オーバーユース(使いすぎ)が原因となり、

長時間のランニングなどの過度な運動をすると、

「踵骨骨端核」についている「アキレス腱」や

「足底筋膜」が強く引っ張る為、炎症を起こします。

特にサッカーや陸上などの走る競技、剣道や体操などの素足で行う競技、

バスケットボールやバレーボールなどのジャンプを多くする競技でよくみられます。

放置すると・・・

セーバー病は、放っておくと2~3か月ほどで痛みが引くことがあります。

ですが、一時的には痛みが緩和されたとしても、

浮指、骨盤の後傾、体幹の筋肉、臀部・ハムストリングスの筋肉が弱いと、

年齢が上がった時に、ジャンパー膝やシンスプリントなどの

スポーツ障害を引き起こすことがあります。

ですので、痛みを取るということはもちろん目的ではあるのですが、

将来的なリスクを考えても早期の治療がおすすめです。

治療法

まず炎症の改善のため、「アイシング」を行い、

かかとを着けて歩いても大丈夫なように「テーピング 」や

「サポーター」を使用します。

また、痛みに対してオリンピック選手も使用する

電気治療器「ハイボルト」を使用し、消炎・鎮痛を行います。

セーバー病は安静しても症状は軽減しますが完全には治りません。

シップや鎮痛剤、温めたり、かかとやふくらはぎに電気を流すだけでは治りません。

踵に負担をかけているところを全て整える必要があります!

(1)身体の歪み

猫背や反り腰などの不良姿勢は、身体の歪み(主に背骨・骨盤)につながります。

その結果、連動して下肢関節(股関節・膝・足首)も歪み、

足裏の筋肉に負担がかかることで炎症は起きます。

(2)筋力の偏り

特定の筋肉に負担がかかることで筋力は偏り、骨格は歪みます。

(3)眠りの質の低下、生活習慣の乱れ

睡眠不足や偏った生活は、疲労の蓄積や回復力の低下につながります。

この状態が続くと、シーバー病(セーバー病)をはじめとするさまざまな

症状が改善しにくい身体になってしまいます。

当院の施術は、筋肉・骨格の調整や生活習慣のアドバイスを行うことで

シーバー病(セーバー病)を改善に導きます。

セーバー病はスポーツを頑張っている子供に多く発症します。

スポーツのやりすぎによって、筋肉が硬くなり骨が引っ張られて起こります。

江戸町整骨院ではセーバー病の施術はもちろんですが、

身体の柔軟性を上げ、スポーツパフォーマンス向上のための、動作指導もしています。

子供さんが早くスポーツ復帰するためのサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください!

- 長く座っているとしびれや痛みが強くなる

- おしりの外側あたりに痛みがある

- 太ももの後面にかけてしびれがでる

- 病院での画像診断では原因が分からなかった

こんな症状でお困りの方!

『梨状筋症候群』かもしれません。

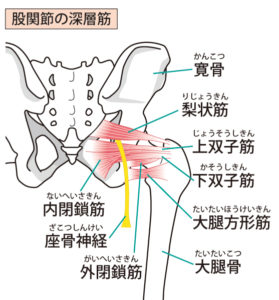

梨状筋症候群とは?

お尻の筋肉は、ミルフィーユ状に何層にも分かれていて、

そのお尻の筋肉の中でも深いところに股関節の後ろを覆うように梨状筋があり、

股関節の動きをコントロールしています。

その梨状筋の中を、腰から下半身に伸びている坐骨神経が通り、

何らかの原因により硬くなり坐骨神経を圧迫して

痛みやしびれなどが出現するものをいいます。

梨状筋症候群の症状

坐骨神経の圧迫により、坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)が発症します!

臀部痛と、坐骨神経の走行に沿った太もも、すね、ふくらはぎ、足の甲、足底、足の指の痛みやしびれです。

特に座っているとき、階段の上り下り、ランニングなどのときに痛み、しびれが出ます。

腰痛はあまり出ず、お尻が痛いのが特徴です。

梨状筋症候群の原因

梨状筋は複雑な股関節の動き(回旋運動)に関与している筋肉で、

股関節を動かす日常生活での動作や、作業で負担がかかってしまいます。

ゴルフや野球など体を捻る動作の多いスポーツや、

中腰での草むしりなどの肉体労働、長時間のデスクワークや長距離の運転などによる

オーバーユース(使いすぎ)によって、筋肉の柔軟性がなくなることで坐骨神経を圧迫します。

また、股関節の異常や人工股関節の使用に伴う障害でも、

梨状筋症候群を引き起こすことがあります。

梨状筋症候群は江戸町整骨院に!

梨状筋症候群は放っておくと筋力の低下や筋萎縮を招く可能性もあるので

早期の治療をオススメ致します!

ステップ1

早期の疼痛の緩和を図ります。

痛みの軽減に効果のある「ハイボルト電気」や「立体動体波」などの物理療法を行い、

関節を適正な位置に戻し、正常に動かせるよう調節していきます。

痛みがどの程度なのか、本人も気が付いていないところに原因があるかもしれないので、

問診と検査をしっかり行います!

ステップ2

痛みが軽減してきたら、より回復が早くなるよう腰をサポートする筋の強化を行います。

いきなり激しい運動は身体への負担が強いので、

当院ではEMS治療器を用いてインナーマッスルの強化を行い、

症状に合ったストレッチ・トレーニングを指導していきます。

ステップ3

痛みが取れた後に再発予防として、全身の筋肉と骨格のバランスを整え

定期的にメンテナンスを行います。

梨状筋症候群のストレッチ

梨状筋のストレッチは、簡単に行えます!

椅子に座り、右側の梨状筋を伸ばすなら、右足のかかとを左の膝の上に載せます。

つまり、右足だけあぐらをかくような形にし、

次に両手を使い右ひざとかかとを胸のほうへ近づけると、

梨状筋のストレッチになります。

深呼吸しながら10~20秒キープして下さい。仰向けで同じ形を作ると楽にできます♪

梨状筋症候群のテニスボール治療

緊張して固まった梨状筋をテニスボールでゆるめる治療!

仰向けに寝て、梨状筋のこりがある場所の下にテニスボールを敷き、

ツボ押しのような治療を行ってみましょう。

こりの部分にテニスボールを当てて静止してもいいですし、

お尻を動かしてマッサージのようにしてもかまいません。

梨状筋症候群を解消する筋トレ

梨状筋は、股関節を動かしたり、安定化させたりする働きがありますが

、股関節を大きく動かし、そして強く安定化させる筋肉として、

中殿筋、大殿筋、腸腰筋があります。

その中でも、中殿筋と腸腰筋は弱くなりやすく、股関節の不安定化の大きな原因となります。

それにより、梨状筋に負荷がかかって坐骨神経を圧迫するようになるのです。

梨状筋症候群にお勧めの筋トレは、中殿筋の筋トレと腸腰筋の筋トレです!

中殿筋の筋トレ

中殿筋の筋トレは、床に真横に寝て、上の足をまっすぐ伸ばし、

ゆっくり20~30センチ持ち上げる動作を繰り返すことで行います。

深呼吸しながら10回を3セットするだけでかなり鍛えられます。週に2、3回行いましょう!

腸腰筋の筋トレ

腸腰筋の筋トレは、椅子に背もたれに寄りかかりながら浅目に座り、

膝を曲げた状態でゆっくり膝を天井に向かって持ち上げます。

ゆっくりと10回行い、3セット続けて行い、週に2、3回行うといいです♪

中殿筋と腸腰筋の筋トレは、とにかくゆっくりとした動作で行うのがポイントです!

梨状筋症候群は放置せず、数多くの患者様から喜ばれ、

信頼されている江戸町整骨院でしっかりと治療しましょう!!